近日,《国家科学评论》发表了由我国科学家主导完成的一项关于恐龙生殖生物学的研究,文章聚焦于贵州省安顺市平坝区发现的包含成体恐龙,恐龙蛋窝及胚胎在内的特异埋藏化石群,报道了一种新蜥脚型类恐龙守护黔龙(Qianlong shouhu),并创新性地提出了恐龙革质蛋起源的观点,区别于传统认知的硬壳或软壳蛋起源。

硬壳蛋?软壳蛋?革质蛋?蛋还有这么多门道?不仅有门道,看着不起眼的蛋,还促成了不少穿越亿年的认祖归宗!这得从一枚剥开的煮鸡蛋说起

一、由一枚剥开的煮鸡蛋说起

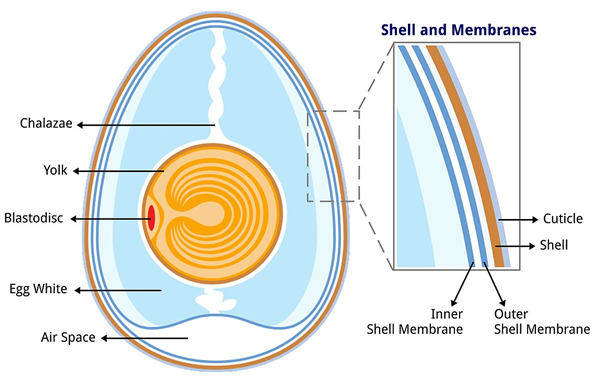

当我们剥开一枚煮熟的鸡蛋,在可食用的蛋清和钙质蛋壳之间存在一层乳白色的薄膜卵壳膜(鸟蛋通常具有两层)。这层卵壳膜通常由纤维状蛋白构成,是钙质蛋壳生长的起点。方解石或文石晶体随后在卵壳膜的外层生长,从而形成鸡蛋最外层坚硬的钙质壳,以保护胚胎。

蛋壳基本结构(图片来源:Wikipedia)

通常意义上的软壳蛋是由卵壳膜与很薄的无定形钙质层组成(小于60 m),比如蛇蛋或大部分的蜥蜴蛋。这类蛋壳具有很好的韧性,受到外力时呈蛋壳会呈现出弯曲或轻微折叠的样貌。

而硬壳蛋则由卵壳膜与较厚的碳酸钙晶体组成,并且碳酸钙晶体(一般称之为壳单元)呈现出特定的形态与排列方式。硬壳破碎后碎片相对较大,并且具有锐利的边缘。鳄鱼,鸟类以及大部分恐龙蛋均属于典型的硬壳蛋。

革质蛋则介于二者之间,虽然蛋壳的钙质层仍然较薄(70-200 m)并且蛋壳具有一定韧性,但是蛋壳碎片边缘较为锐利,还具有特定形态的壳单元(方解石或文石)。现生动物中海龟、拟鳄龟和部分蜥蜴蛋属于这种类型。

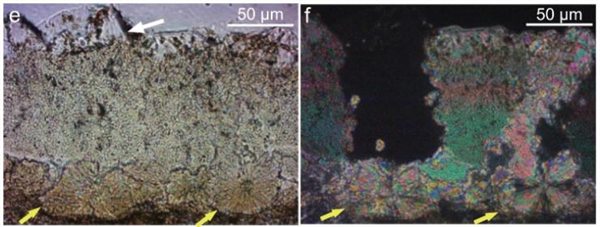

守护黔龙的蛋壳保存了基干蜥脚型类中最为完整的微观结构:蛋壳显微结构可以分为两层:

内表面乳状锥体的方解石呈辐射状围绕生长核心排列;

外表面方解石则以紧密排列的柱状壳单元构成。

守护黔龙蛋壳切片的显微结构及EBSD图像(供图:韩凤禄)

这样的蛋壳显微结构同白垩纪的硬壳恐龙蛋已经较为相似。但是钙质层仍较薄,且破碎模式和革质蛋更接近,因此守护黔龙(Qianlong shouhu)的蛋应该为革质。蛋壳钙质层的出现对恐龙的繁殖具有重要意义,相较软壳蛋,革质蛋和硬壳蛋增厚的钙质层与壳单元为胚胎提供了更多的保护,使得蛋在孵化过程中免受外力的损伤,并且限制蛋内水分的蒸发,同时蛋壳中的气孔结构又能保证胚胎发育过程中正常的气体交换。

二、蛋壳解锁恐龙生殖之密码

相较由有机质组成的卵壳膜,碳酸钙质的硬壳更容易在化石中保存下来,所以在恐龙蛋的研究工作中,蛋壳通常是重要的研究对象。

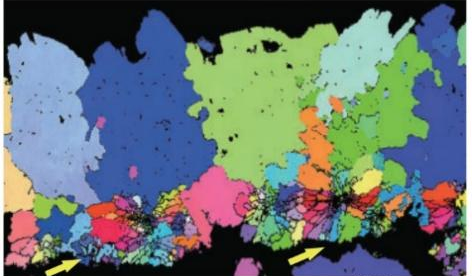

科学家根据恐龙蛋化石的形状,大小,蛋壳纹饰等宏观形态,以及组成蛋壳的方解石晶体形态,排列,气孔分布等微观特征,建立了一套适用于恐龙蛋化石的副分类系统。

基于此,科学家得以科学,系统地了解恐龙蛋壳结构的演化与恐龙的生殖特征与方式。

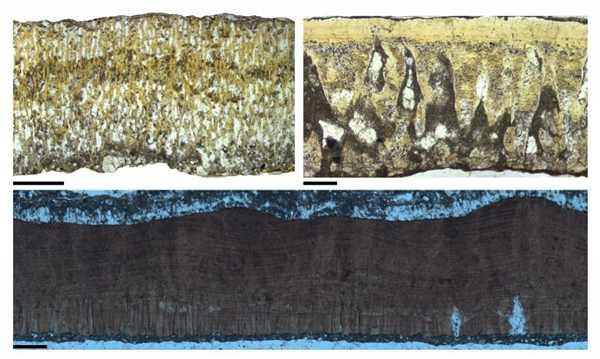

不同类型恐龙蛋的蛋壳切片结构图(供图:武瑞)

当然,由于大多数恐龙蛋化石仅保留了外形或蛋壳碎片,我们很难将其与产卵恐龙直接联系起来。除非有蛋化石同骨骼关联保存,或更特殊的保存在蛋化石中尚未孵化的胚胎蛋化石被发现。

三、促成古生物认祖归宗的意外之蛋

然而前者有时也只是巧合事件,比如在我国河南南阳盆地发现的镶嵌角龙(Mosaiceratops)化石旁边便保存有一窝蛋,而后续对蛋化石的细致研究及同地区胚胎蛋化石的发现表明这窝蛋应该为一种大型龟鳖类所产(南雄龟类)。

截至目前,也仅发现了蛮龙(Torvosaurus)、卢雷亚楼龙(Lourinhanosaurus)、窃蛋龙类、伤齿龙类、泰坦巨龙类、鸭嘴龙类、镰刀龙类、原角龙(Protoceratops)等少数恐龙类群的胚胎蛋,其他恐龙蛋认祖归宗的旅程,仍旧任重道远。

因此,守护黔龙成体-蛋窝-胚胎三位一体的特异埋藏条件,为研究恐龙的生殖行为方式,提供了极其重要的依据。

窃蛋龙类胚胎蛋化石(图片来源:Wikimedia Commons)

镰刀龙类胚胎蛋复原图(图片来源:Wikimedia Commons)

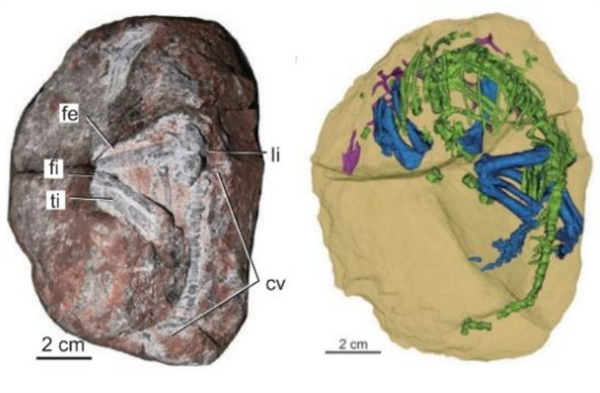

守护黔龙胚胎蛋化石(图片来源:Wikimedia Commons)

四、罕见的软壳蛋化石

除了硬壳的恐龙蛋化石(原角龙为软壳)之外,某些已灭绝动物的软壳蛋化石也因得天独厚的埋藏条件而保存下来。

在阿根廷,以及我国辽西、新疆哈密均发现了翼龙蛋。哈密地区3D保存的哈密翼龙(Hamipterus)蛋具有明显塑性变形凹陷,并且主要由氟磷灰石组成。这表明翼龙蛋很可能为软壳,蛋白质的壳膜在成岩过程中发生磷酸盐化,从而形成了很薄的钙质层。

除此之外,在南极地区还发现了可能属于沧龙的蛋化石Antarcticoolithus bradyi,以及我国辽西地区发现的潜龙胚胎蛋,它们也均为软壳蛋。

南极发现的推测为沧龙类所产的软壳蛋Antarcticoolithus bradyi生态复原图(图片来源:Wikimedia Commons)

恐龙蛋化石蕴含了关于恐龙演化,生理,繁殖甚至灭绝的大量信息。未来更多类似守护黔龙这样保存完好的标本与新的技术手段无疑将进一步加深我们对这些已灭绝生物的了解。